编者按:

卵巢癌是卵巢肿瘤的一种恶性癌,是指生长在卵巢上的恶性肿瘤。由于卵巢癌早期缺少症状,即使有症状也不具有特异性,筛查的作用又有限,因此早期诊断比较困难,就诊时 60%~70% 已为晚期,而晚期病例又疗效不佳。因此,卵巢癌严重威胁了妇女健康。

今天,我们共同关注卵巢癌与阴道微生物组,特别编译发表在 Nature Outlook 杂志上的相关文章。希望本文能够为相关的产业人士和诸位读者带来一些启发和帮助。

在 2019 年的一项研究中,Martin Widschwendter 博士提出,患有卵巢癌的绝经前妇女的阴道微生物组处于失衡状态。在这项研究中,他所在的伦敦大学团队和其他机构合作者发现1,与未患病妇女相比,50 岁以下的卵巢癌妇女很少拥有以乳酸杆菌为主的阴道微生物组。然而,尽管该研究证实了这种关联关系,但更大的问题仍然存在:微生物组是癌症成因,还是结果?

尽管卵巢癌有很强的遗传因素,包括谈论最多的罪魁祸首——BRCA1 和 BRCA2 基因突变,但必须要承认的一点是,也有很多其他因素会影响宿主患病与否。妇科肿瘤学外科医生 Widschwendter 说:“只有约 10% 的卵巢癌妇女存在 BRCA 种系突变。”

因此,研究者正在调查环境和荷尔蒙导致的阴道微生物组的变化,是否会影响卵巢癌和其它妇科癌症的进程。如果确实如此,监测这些变化可能会产生新的治疗、预防和早期诊断方式。

图. Martin Widschwendter 教授正在研究阴道微生物与卵巢癌的联系。

进入 21 世纪后,随着测序成本的下降,微生物测序变得可负担。与此同时,研究人员开始关注到阴道微生物组的结构会随着年龄、种族以及疾病而发生变化。与肠道不同的是,阴道中微生物的高多样性并非健康的标志。弗吉尼亚联邦大学阴道微生物组联盟首席研究员、微生物学家 Gregory Buck 说:“阴道微生物健康的标志是缺乏多样性。”

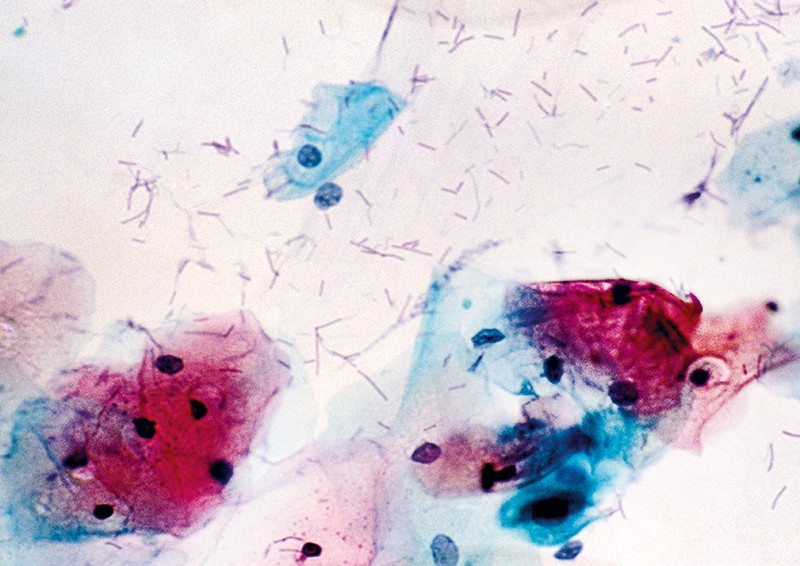

健康的阴道微生物组由一种或多种乳杆菌主导,如卷曲乳杆菌、格氏乳杆菌、惰性乳杆菌、詹氏乳杆菌、阴道乳杆菌。乳杆菌可以帮助阴道维持一个具有保护作用的、不宜微生物定植的酸性环境,从而抵抗其他细菌、酵母以及病毒,阻止它们的生长。具体地,乳杆菌可以通过摄取阴道细胞产生的糖原,将其转换为乳酸,来降低阴道的 pH。

乳杆菌水平异常低——一种阴道菌群失调的情况,会影响免疫和代谢过程,并导致健康问题,如细菌性阴道病(细菌过度生长导致的炎症)、盆腔炎症、早产甚至癌症2。

亚利桑那大学妇女健康研究项目和微生物组计划主任、传染病研究员 Melissa Herbst-Kralovetz 说:“某人如果感染了人类乳头瘤病毒——宫颈癌的风险因素之一,就更有可能出现阴道菌群失调。”

Buck 称,尽管乳杆菌与良好的健康有关,但一些乳杆菌可能比其他乳杆菌更有益。例如,阴道主要由卷曲乳杆菌定植的人患细菌性阴道病的风险比定植其它菌种的人低五倍。相比之下,惰性乳杆菌似乎对病原微生物入侵没有提供多少保护,而且经常在那些患有细菌性阴道病或衣原体感染的人身上发现。

Buck 称,细菌群落因人而异使问题更加复杂。2014 年,他和他的同事们报告说,非洲裔美国妇女的微生物组中有更多样化的细菌物种,并且更有可能被惰性乳杆菌定植,而欧洲血统的妇女则可能以卷曲乳杆菌为主3。其他研究表明,撒哈拉以南的非洲裔妇女更有可能拥有包含厌氧阴道加德纳菌(通常与细菌性阴道病有关)在内的多样化微生物组4。

一些研究人员认为,这些微生物组差异可以解释为什么非洲裔美国人患某些健康问题的风险更高,比如细菌性阴道病、早产和宫颈癌。在某些情况下,有迹象表明,宿主基因型会影响其阴道微生物组的组成,但社会经济和行为因素可能也会造成影响。

图.阴道乳杆菌(黑线部分)。

为了探索阴道细菌和卵巢癌的关系,Widschwendter 团队分析了来自 109 名具有 BRCA1 基因突变的欧洲女性(使她们患卵巢癌的风险高出 40%)、97 名没有 BRCA 突变的女性和 14 名遗传风险未知的女性的宫颈筛查样本1。

他们发现,BRCA1 基因突变的年轻女性的阴道微生物组以乳酸菌为主的可能性比没有携带突变基因的女性低近三倍。那些近亲患卵巢癌的妇女更有可能缺乏这些细菌物种。Widschwendter 说,这是第一次将基因突变与阴道微生物组的变化联系起来。

瑞典于默奥大学的妇产科医生 Annika Idahl 说:“这是一个非常有趣的发现。”且它提出了一个科学问题,即在 BRCA 突变人群中,是什么让这些人的阴道微生物组与卵巢癌患者的微生物组相似。

然而,Herbst-Kralovetz 更希望找出是哪些微生物在有突变的人中击败了乳酸菌。她说:“弄清楚驱动细菌(driver)和乘客细菌(passenger)是谁才是我们真正需要关注的。”

Widschwendter 承认,他团队的结果远远不能证明微生物组失衡会导致卵巢癌发生,但他指出了其它间接证据。例如,已经发现清洗阴道既会减少乳酸菌,又会增加细菌性阴道病和卵巢癌的患病风险。他说:“如果你人为地减少阴道的正常微生物组,你可能会有更高的卵巢癌风险。”

孕妇的胎膜早破也与阴道微生物组失衡密切相关。2019 年 Buck 团队发现与婴儿足月分娩的女性相比,早产女性的卷曲乳杆菌水平较低,而厌氧微生物如细菌性阴道病相关细菌1(BVAB1)、Sneathia amnii 和 TM7-H1 水平较高5。鉴于早产女性患卵巢癌的风险几乎翻了一番,所以 Idahl 认为:“早产和卵巢癌的常见风险因素可能是阴道微生物组的变化”。

研究还将盆腔炎、衣原体感染与卵巢癌风险联系起来,尽管结果是矛盾的。Idahl 解释说,我们的免疫系统与沙眼衣原体等细菌之间的斗争会损害输卵管。然而,她的一项研究在卵巢组织中检测到沙眼衣原体 DNA ,但另一项研究却没有检测到。卵巢组织中的小型微生物群落已经出现了更广泛的差异,在患有癌症和没有癌症的人之间,以及在一个人的健康和恶性组织之间均不同。尽管如此,微生物组成和癌症之间的关系的性质仍然不清楚。

Idahl 说:“关联是非常有趣的,但应该进行更多的探索,从现在到预防仍然有一条漫长的路要走。”

Widschwendter 说,一种解释乳酸菌种丰度低的微生物组导致卵巢癌的假说是,它使有害细菌有机会到达输卵管和卵巢并引起感染。大多数卵巢癌起源于输卵管的一端,该端含有对炎症事件特别敏感的表观遗传重编程的细胞。与基因突变不同,表观遗传变化会改变基因表达而不是 DNA 序列本身。

Widschwendter 说,上皮对炎症的记忆可能会促进卵巢癌的发生,正如最近在胰腺中所发现的一样。

他说:“如果情况如此,我们将可以为这些女性提供乳杆菌替代品。”但他认为仅凭这一点不太可能避免癌症发生,“我们不能排除系统性的影响,比如环境和荷尔蒙因素,这些因素实际上导致了所有这些问题”。

例如,雌激素的水平对阴道微生物组的组成有深刻的影响。这种促进糖原合成和储存的激素在青春期前女孩和更年期后女性中含量较低。因此,绝经后个体会被定植多种厌氧菌也就不足为奇了。

Widschwendter 还发现,具有 BRCA 突变的绝经前女性的雌二醇和孕酮激素水平较高6,这表明孕酮可能会影响阴道上皮细胞,拮抗雌激素,并造成菌群失衡。Herbst-Kralovetz 指出,肠道中的细菌也可以通过影响雌激素代谢来影响阴道上皮细胞。

一个人的微生物组可能会影响他们患癌症的风险,这为使用微生物及它们产生的影响作为检测卵巢癌的生物标志物奠定了基础。早期症状往往很微妙,容易被忽视,因此大多数人在癌症进展之前往往难以被确诊,从而导致存活率较低。Idahl 说:“受微生物组影响的代谢特征或是可以被用作卵巢癌的几种生物标志物之一。”

2020 年,Widschwendter 的团队鉴定了失衡微生物组的表观遗传特征7。表观遗传变化,例如由 DNA 甲基化引起的变化,是可逆的。因此,微生物组对表观基因组的影响可能会影响细胞的身份和功能,但如果微生物平衡和任何其他影响因素(如吸烟)得到解决,造成的影响也应该是可恢复的。

在 Nature Communications 发表的一项研究中,Widschwendter 及其同事成功鉴定了一个与卵巢癌相关的 DNA 甲基化特征。他说:“这可能是除了 BRCA 基因检测以外,另一个可用于乳腺癌和卵巢癌检测的工具,而且更妙的是,它可以被嵌入到常见的宫颈筛查中。”

然而,即使对微生物组与卵巢癌之间关系的了解不断加深,因果关系的问题仍然存在。由于这种疾病在生命后期出现,并且难以进行大规模的纵向研究,所以证明因果关系将是困难的。

Widschwendter 表示:“阴道中的微生物组是否真的与卵巢癌的发展有因果关系,它能否用于原发性卵巢癌预防?这些问题仍然悬而未决。” 但他和其他人希望他们至少正走在正确的道路上。

参考文献:

(滑动查看更多)

1. Nené, N. R. et al. Lancet Oncol. 20, 1171–1182 (2019).

2. Łaniewski, P., Ilhan, Z. E. & Herbst-Kralovetz, M. Nature Rev. Urol. 17, 232–250 (2020).

3. Fettweis, J. M. et al. Microbiology, 160, 2272–2282 (2014).

4. Borgdorff, H. et al. PLoS ONE https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181135 (2017).

5. Fettweis, J. M. et al. Nature Med. 25, 1012–1021 (2019).

6. Widschwendter, M. et al. Lancet Oncol. 14, 1226–1232 (2013).

7. Nené, N. R. et al. Clin. Epigenet. 12, 180 (2020).

原文链接:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-03716-8

作者|Julianna Photopoulos

编译|Johnson

审校|617

编辑|豫小鱼